重啟恋男系列,來到了第二個顏色——野灰色。目前擴充軍犬世界的三色恋男計畫順利,純白到野灰,最後狂黑銜接假書《軍犬3》。希望是計畫趕得上変化,人生實在是太多変數,不可預期的實在太多。

恋男是我在寫黑書《軍犬》前的一個系列名稱。之前以小說形式存在的恋男有水藍色、酒綠色、激紅色、豹金色、夜黑色及火紅色。酒綠色是我目前唯二有寫完的顏色,其他都是未完。純白色的網路連載版本已經完成,從阿誠重遇阿賢到兩人關係,完成未盡的青春遺憾。大家關心的(有很多人麼?)阿誠情歸何處,我在野灰色的試連載中,讓這個角色再登場,所以大家應該是知道如果有紙本的話,白盡篇的最終發展。鬼睿与小白在野灰色登場,也就是這三色我要讓兩個主三家角色登場。立刻改変了純白色連載完結那篇說的只讓一個主三家出現。計畫趕不上変化的例子。(大爆炸)

在肉書《軍犬2》中,因為主線講黑行与軍犬就已經篇幅甚多了,鬼睿及晝司白能講的便有限,三色恋男,真的是一個好擴充。目前使用的主三家人設,是在肉書紙本校稿中經過我調整過的,像是雖然在肉書連載有提及鬼睿的口味很重,例如玩拳等。調整過後,我現在可以大聲吶喊說著鬼睿就是重口擔當。(哇哈哈)

2017年時,我注意到了pussyboy這個迷人又色色的字,我翻譯成騷屄,但我只寫了篇文章並沒有用進自己的小說內。在往後的幾年內,中國同志小說/文化大量灌入,什麼「騷逼傻逼」之類的。(我使用原字,認真說我也不曉得他們是不是真的要用「屄」字或者只是因為網路審查所以用「逼」)。在看多了這樣的詞彙,總覺得陌生又熟悉。在我翻自己的舊文時,才發現自己曾經翻譯pussyboy為騷屄。原來如此,那我要用了。所以野灰色試連載才會有那段鬼睿要阿灰稱呼自己的肛為屄。接下來的野灰色,當然就是鬼睿如何將阿灰訓練成騷屄(pussyboy)。

在試連載貼出後,我的youtube演算法突然推了一個頻道給我。我實在很喜歡,就花了幾天的時間把該頻道的所有影片全部看完,邊看還邊做筆記,超認真的在當學生。這麼認真的練習和樂漢寫已經是貞書《貞男人》(2012)出版校稿時的事了。我這裏說的和樂語,和樂兩字是Hō-ló,我是客家人,我就用家族內稱呼的方式稱呼。在我的觀念內,台語應該要指台灣裏所有的母語,沒有任何一個母語可以獨佔它。就像國語,現在台灣已經是所有母語都是國語了,我不知道你說的國語是哪一個。來開始改口,將華語請下獨佔寶座。我現在是不太敢看自己當年校貞書時用的和樂漢寫,可能會一直出現「啊現在我會用這個字不是那個字」的念頭。學習正字本字是一種練習,鬼睿在小說中會時不時的講出台語和樂話,能夠以漢字本字,代表著這個角色的SENSE。如果我使用借音白字的寫法,可能表示這個角色的SENSE比較低(可能教育程度低或比較粗俗沒唸書之類的)但小說內行文用字最好是統一啦,不要耍這種小心機。

最後是想講一下降低入門門檻。我在寫試連載時,是抱著要降低入門門檻的。所謂的入門門檻,就是指寫小說的人無形中做了一道門檻,讓讀者進入前需要有點程度的才能跨越。因為我是抱著要寫和樂漢寫,這本身就有點門檻了,所以在華語用字上,我就想要用直白簡單一點的,也不要在行文內一直做排比跟類疊。純白色是因為剛寫完這個用超多的白書,一時還調整不過來,就隨性點。到了野灰色就比較自然,有點點像黑書剛開始連載時那樣,寫得口語一點。大概也是這個緣故,野灰色只要我調整好心情,坐在電腦前,就能寫很快。

這篇開載紀念寫得有點晚,我第三回發了才開始動。原本是沒有想要為三色恋男特別寫開載文,但好像有些話在心裏想說,便有了這篇。沒說到的就之後找機會說了,就降。

恋男;野灰色——台客野性 -3

沉默,兩個人都不說話,左右對坐,默默地抽著菸,共飲著同杯酒。阿灰的視線不敢離開鬼睿,多半是低著頭。眼睛看見自己双腿間去除陰毛的胯部,卵鳥卵葩靜靜貼在兩條大腿內側那兒,相當的不習慣。自從青春期開始長毛後,就再也沒有看過自己無毛的模樣,早忘了那裏也曾如此幼齒。還沒發育還沒長毛是多久以前,十幾年前了。那時候掛在自己双腿間的兄弟還沒現在這粗大,早忘記多大多長了。但現在是發育完成,老二跟蛋蛋是再也不會変長変大。失去陰毛,好孤單。卵鳥卵蛋沒有卵蔓陰毛就像失去鳥巢般,好寂寞。

「欸,你們兩個實在是太誇張了。咻譀——」鬼睿突然發出聲音,讓阿灰隨著鬼睿的視線望過去。

誠哥跟小白正在游泳池內吻得激情,幾乎是已經要上演一〇做愛了。「手機仔——我來幫你們拍。」鬼睿對著小白伸手。「那邊啦。快拍啊。嫉妒喔。」小白講完,愈是故意。他們的內褲就丟在另一張躺椅上,他們是赤裸裸的在水裏。小白背靠著池壁,双腿緊貼誠哥背部在水面上。「好啊——誠哥,我還沒看過小白被幹。要現場上演fucking show嘛?」鬼睿拿起小白的手機,發現無法解鎖,乾脆就用自己的手機錄影。「你們的蜜月期也太久了吧,幾個月啦?」

第一次看到男男肉搏燒幹的阿灰,他雖然沒有看到誠哥跟小白在水面下四條男人腿交疊模樣,但兩個男人赤裸的上半身貼緊,就已經讓阿灰的內心十分複雜。即使摃坩肛交搞玻璃幹屁眼這樣的事情,隨著社會進步,多數人也都知道男人跟男人之間發生進入抽插性行為時,使用的生理部位,卵鳥堵尻脽、陰莖幹肛門。但阿灰這種一般人怎麼會去特別看男男BL劇,更別說男男A片了。光是在螢幕上看到男人跟男人多一點的情感肢體互動,就已經是想要隨口碎嘴了。日常生活中要是親眼看到男人跟男人攬作伙,沒有凶神惡煞去阻攔拆散就已經很偷笑了。他記起自己被綁在地上時,那些人說的鬼睿是合意查甫喜歡男人,現在誠哥跟小白在阿灰面前親自上演男男激情,更是證實了這傳言。

「誠哥,把小白抱上來,上面做啦,不然根本只能拍到你們上半身。」鬼睿喊著。

誠哥看了看小白,他確定小白有這意願,他才將小白抱離泳池。小白就像無尾熊般,双腿交叉在誠哥腰桿,隨著誠哥移動,上了池畔,被抱上躺椅,躺著,誠哥就在他双腿之間壓著他。兩個赤裸裸的男人疊在躺椅上。剛剛他們在泳池內就已經夠阿灰震撼了,現在他們的刺激動作更是讓阿灰不知道是該看還是不該看。

誠哥邊吻邊撫摸著小白,他的手從上到下,已經竄進小白双腿之間,他的手指頭在小白屁眼上揉著。

鬼睿持著手機已經移到他們旁邊,好近距離拍攝双腿之間的動作。「挪一下,我才拍得到你的手指頭在小白屁眼上的動作。」鬼睿指導著誠哥的體位。

誠哥的指頭要更進一步,小白就手抵著誠哥的胸膛:「不行,我沒清啦。」小白對於要公開上演一〇活塞,內心似乎有些搖動,不太想繼續拍了。「你剛剛不是想拍,現在怕啦?」

小白連忙解釋著自己不是怕被拍,而是沒清不想一〇,想要暫離去清一下時,鬼睿一直在鼓譟著。他們吵鬧之間,阿良牽著阿飛來到泳池邊。阿飛狗模狗樣的出現在阿灰面前,比起剛剛在客廳內短暫擦身而過,更是來得異常。四隻腳在地上的阿飛伸長的舌頭一直露在嘴巴之外,喘氣呼吸著。阿飛屁股上的尾巴搖晃著,而阿灰終於看清楚為什麼阿飛老大這個人竟然多出了一根狗的尾巴。是一根仿狗犬的尾巴插在他的屁股肛門裏。阿灰吃驚著,老大竟然肯被人這樣對待。

阿飛握著拳,抬起上半身,像是狗撲上人般,拳面蹭著鬼睿撒嬌。「怎麼了?」鬼睿摸著阿飛的頭,一手搔就濺出不少汗水。阿飛是滿身汗水淋灕。「怎麼不說話啊?」鬼睿問,而阿飛怯懦地望阿良。鬼睿注意到了阿飛的屁股紅通通的。「怎麼屁股紅紅的,一條一條板子痕。」鬼睿是故意問的,明眼人一看也知道是怎麼一回事。

「自己說發生什麼事了?」阿良揮了揮手上持的木板條。

「因為賤狗在犬型時說人話⋯⋯」阿飛緩緩開口。

「如果我沒找板子出來,這隻賤狗一直講一直講,完全忘了當狗的時候只能汪汪叫。然後呢?」阿良說。

「賤狗爬得太醜了,姿勢不標準,被主人教訓。」阿飛老大自稱賤狗,也是聽進阿灰耳朵裏,讓阿灰不敢置信。

「欸鬼睿,我們是不是太久沒來了,所以這隻賤狗⋯馬的,爬得超醜的。完全不像是黑哥訓練過的一樣。」阿良用自己手上的板子拍拍自己另隻手掌。

「把訓練成果忘了喔,那就——一直當狗啊——不是多練習就會像狗了。」鬼睿講完還故意用手打了已經很痛的阿飛屁股。「有跟主人道歉了沒有?」鬼睿問,阿飛才知道自己又忘了,狗奴犯錯被處罰完要謝謝主人教訓。他趕緊爬到阿良面前,額頭磕地,屁股翹高地執行道歉儀式。

「阿良你處罰完了,那換我。」鬼睿說話時,讓阿飛自知自己皮肉痛還沒結束。鬼睿走到阿灰前,讓阿灰莫名緊張起來。站在鬼睿面前的阿灰手足無措,不知道為什麼鬼睿突然走到他面前。鬼睿一把抓住他双腿之間的卵鳥。「你這隻剛剛一直硬了又軟,軟了又硬。是不是很興奮?多久沒噴了?」被鬼睿握住的陰莖比剛剛更充血了。

「我忘了⋯⋯」阿灰只記得上次齧炮是被阿飛老大抓到之前,他正努力算著是幾天以前。

「看來很久了。去幹這隻母狗。」鬼睿說完拍了拍阿灰屁股像是鼓勵。阿灰則是一臉疑惑,什麼母狗。要人獸交也玩太大了,眼前哪有什麼母狗。

阿良拔掉了阿飛塞在體內的狗尾巴,一掌響亮打在已經紅通的屁股之上。「這隻是母的。鬼睿說的,你還不過來。」阿良對著阿灰說。

阿飛聽到鬼睿要阿灰幹他,臉色大変。「阿睿⋯⋯」阿飛喊著他跟鬼睿稱兄道弟時的稱呼。

「欸,你看到阿灰這隻這麼大時,有沒有想過要用?」鬼睿問的話就像刀直接刺了進去,讓阿飛無語反駁,他的確想過。「看到大卵鳥,你的屄不會癢?你當我不曉得喔。」鬼睿說的話完全挑出了阿飛的慾望,讓他確實感受著尾巴從屄裏拔出後的體內空虛。

阿灰有些遲疑,呆在原地,知道鬼哥要他幹的母狗是阿飛老大,不是真的母狗,心裏是鬆了一口氣,不是人獸交。可是要幹的是阿飛老大,是要他去幹一個男人屁眼。「不是我叫你做什麼事就去做。叫你幹人又不是叫你工作。」鬼睿又打了一下阿灰的屁股,這下比剛剛那次更用力。「好好享受這次用屌幹人的高潮。以後就是用屄高潮了。」阿灰還不明白鬼睿說的話,顫抖著踏出腳步。

「阿睿⋯⋯」阿飛再喊鬼睿,這次他的內心混亂得很。

「幹嘛啦。讓人用屌享受最後一次射精啊。以後阿灰就跟你一樣是用屄得到高潮。也是你要我調教阿灰的,用你的屄封他的屌,剛剛好——」鬼睿說的理所得然。阿灰已經緩慢地走到了四肢在地的阿飛前。「欸賤狗,別忘了禮貌。」鬼睿提醒。

「欸你人真好。幹嘛提醒他。沒禮貌再教訓就好啦。」阿良好氣又好笑地說。

賤狗求幹,求人幹狗的禮貌,面對幹人者,五體投地,磕頭屁股自然翹高,表示卑微低賤,渴求被幹;轉身翹高屁股,將屄自然攤開露出,表示飢渴請求,前有幹道。阿飛快速做完,便已經將屄裸露。「沒禮貌——」阿良帶著一點怒說話。「動作是標準了。請求呢?我怎麼沒聽見?你們有聽見嗎?」阿飛抬起頭,面露為難,双眼流露著請主人不要讓他開口請求阿灰,但持著木板的阿良是沒有要退讓這件事情。該開口請求的就要開口請求,這是禮貌。不是只有動作,言語也是很重要的。

阿飛以慢動作的速度掉頭轉身,他的動作已經引起了阿良不悅的斥責,他才加速面對赤裸站在他前面的阿灰。四隻腳著地的阿飛,抬起頭,双眼看著先前被命令剃毛剃得光溜的阿灰,再緩緩將頭磕地。「賤狗⋯欠肏⋯⋯請⋯灰哥幫忙⋯⋯」

「是不會說話,這麼遲疑啊?」鬼睿疑問,阿良應著,「大聲點。賤狗該有賤狗的模樣。」

「賤狗欠肏⋯⋯請⋯灰哥幫忙⋯⋯」阿飛再說,但阿良不滿意,哼了聲,阿飛知道不是只有開口請求,是要全部重做。丟臉丟一次就夠,做不好就多丟幾次,總會做好丟好。磕頭這個動作,一直重複到阿飛能夠宏亮有力且肯定沒有疑慮地說出「賤狗欠肏,請灰哥幫忙。」阿飛耳紅臉赤的轉身,將頭壓地、屁股翹高,「狗母屄欠肏,灰哥拜託了——」這句如果不被主人滿意,全部就要再重來。臉都丟好丟滿了,這句也沒什麼好尷尬害羞了。

被老大尊稱「哥」的阿灰,看著阿飛如此丟臉羞恥的求他幹,內心有種階級跳躍。之前還像個廢物般,被阿飛老大的人馬揍得鼻青臉腫的,現在竟然被捧卵葩般,阿灰忽然得意起來。「你沒回他?」鬼睿說,阿灰是一臉不知道要說什麼話,「隨便回啊,人家都這麼低聲下氣求你幹他了。」

「⋯⋯喔⋯好⋯⋯」阿灰勉強擠出這句,搔了搔自己的頭。但他很快就被鬼睿給賞了屁股。

「真是不會說話。喔好這句很敷衍喔。阿飛這麼認真誠懇求你,好歹也說『沒問題一定滿足你』。都要封屌了,這可是你最後一次用屌幹人射精喔。」鬼睿話一說,又讓阿灰想起了那些謠言,莫非自己胯下相伴多年的兄弟、老二將來真的會変成只是一團肉而已⋯⋯他忍不住地摸著搓著卵鳥,現在卵鳥可是大鵰展翅,怒「顏」衝冠,沒有陰毛的遮掩,阿灰自己低頭,感覺卵鳥変得更大隻。

弄得堅硬的卵鳥,阿灰持屌前去,双膝跪在阿飛屄前。這是阿灰第一次要跟男人燒幹。幹女人的屄有過,幹男人的屄沒過。第一次總是有些緊張。現在是阿灰在緊張,而不是阿飛。鬼睿看不下去,便走到他旁邊,「你是怎樣?沒幹過屄喔,還在室噢。捅進去就好啦。」

這一切都被小白錄影中,而持著手機的小白忍不住開口:「你是不打算給他潤滑再肏喔?」

「可以稱為『屄』,就是可以直接幹啦。潤什麼滑啊。屁眼才需要,他的是屄。」隨著鬼睿說話,阿灰的卵鳥就肏了進去。活生生硬挺挺的卵鳥撐開阿飛的屄口,整隻直衝到底,完全是男性本性。阿飛被這隻突如其來,整個人低沉哀嚎地唉了聲,痛得只能往前趴。阿灰攬住阿飛的腰,双手抓著就要開始活塞運動。阿飛的屁股肉本來就已經被主人用板子打紅,觸碰會感到痛,現在阿灰的每一下撞擊,都是臀肉在作緩衝,屁股宛如又再被板子打般。疼痛使得阿飛一直往前傾,想往前爬,但都被阿灰握緊腰桿。冷酷無情的阿飛老大,體內是溫暖有情的。他的陰道緊緊包覆著阿灰的陰莖。卵鳥龐然進出,是阿灰復仇式狂幹。第一次男男性交的阿灰,不懂一〇技巧奧義也不是鬼睿關心的,反正男性本能的狂抽猛送,阿飛這隻賤狗不會自己調整角度,讓卵鳥頂屄蕊,那就是阿飛的問題。

在場的另外四人觀賞著這場實肏秀般,飲酒作樂。小白拿著手機錄影,累了就換誠哥幫忙。他蹭到鬼睿旁邊問著:「那個賤狗求幹儀式⋯⋯」小白的問題,鬼睿馬上就知道他想問的,「黑行設計的啊。」

「是有那麼一回事。被求的人應該會滿爽的。」小白難得誇獎黑行。

「對啊。那時候把阿飛送給黑行調教時,我就有跟他說要設計一個橋段。還不錯吧。叫黑行轉當收費訓犬師,他就不要。不然可有得賺。現在這麼多欠訓練的人型犬。」

其他人聊天歡愉之際,突然聽到「屄要壞掉了⋯⋯」阿飛大聲呻吟著吶喊。在他後面狂幹的阿灰打了他的屁股:「屁啦。最好屄會壞掉。」太久沒有性行為的阿灰其實一開始就有想射的衝動,但竟然抓到可以羞辱這個之前修理他的阿飛老大,當然不能這麼快射精繳械,能忍多久算多久,能幹多久算多久。幹著阿飛,自己的卵鳥完全能感受阿飛緊緻的屄,完全就跟查某一樣。幹著幹著,如果沒有睜眼看,張耳聽,阿灰根本以為自己在幹女人。聽著阿飛因為他的進出頻率的哀嚎,就極度滿足阿灰的內心。幹男人的屄怎麼幹起來跟女人的屄差不多,心裏的痛快跟征服感,使得爽感更痛快。阿灰抖著屁股擻著身體,將整個卵葩內囤積許久的精液全部都射進阿飛的屄裏。回過神來,空氣中散漫著洨味。

「高潮都不用請示主人的啊?」阿良突然開口打斷了這場肉戰。

阿飛与阿灰兩人同時說著「對不起」。他們之間的地上有著噴灑精液斑斑痕跡。

阿良好氣又好笑的說:「你射精沒有請示,那是鬼睿的事。我在說那隻賤狗。被幹射,自己高潮了幾次,自己說。」

在阿飛老大心虛回報主人時,阿灰射精外加意外責備的斥責,卵鳥軟卻得更快,稍微一動就會滑出阿飛身體。畢竟卵鳥幹的是阿飛的屎腔,阿灰有點擔心一抽出來就要見到滿滿糞屎的卵鳥。「射了就拔出來。你在擔心什麼?」鬼睿真的是看穿他內心。「屄很乾淨的,不乾淨叫他幫你清。」鬼睿說完,才讓阿灰心安緩緩拔出卵鳥。鳥頭上還有些殘留未盡的精液。

還來不及反應,阿飛已經轉身低頭含著阿灰剛剛給他一陣爽快的卵鳥。阿灰訝異著阿飛老大竟然嘴含著自己的卵鳥,像是用舌頭幫他清潔。射精後的卵鳥敏感度正退,又被含著,不適感上來,想躲卻被阿飛緊緊含住。阿灰只能轉移注意力。

「謝謝灰哥替賤狗止癢。」阿飛嘴放掉阿灰的卵鳥後,恭敬地說話又磕頭。剛剛一股狠勁,死命報復的阿灰忽然有種不好意思。是射精後心軟嘛⋯⋯

鬼睿手按著他的肩膀。「如何?有爽嘛。阿飛以後就是你的屄訓練標準。」

恋男;野灰色——台客野性 -2

阿灰低頭看著自己双腿間一把火燒著滅了又燒。燒在自己的卵鳥卵葩邊,緊張加上恐懼害怕,讓他兩條腿抖個不停,腿軟幾乎無法自己站立。沒多久,他的双腿下半身已經痲痹,甚至不曉得那邊發生了什麼事,現在圍觀的人驚呼著「伊放尿啊啦——」滴滴溚溚的,「幹——要尿尿不會說喔。」他的卵鳥被打了,「幾歲的人了,要尿尿還不知道。」

忽然間,阿灰整個人騰空被抬起,他的双腿被誠哥双臂扛起,就像一個還不會自己小便尿尿的小男孩般,被托到外面花圃前噴灑。火燒陰毛的危機解除,一放鬆,膀胱都鬆了,尿意完全擋不住,尿液自然排放,用力響亮。阿灰回過神,才發現自己現在用著這樣的姿勢尿尿,尷尬羞恥一下上了心頭,他又注意到了小白正拿著手機錄影中。這麼難為情的模樣,竟然毫無保留的被紀錄下來,「拜託⋯⋯不要⋯⋯拜託⋯⋯」他幾乎要哽咽地說著,但沒用,大家沒有移開視線,而他自己也停止不了尿尿,只能停在誠哥懷中,繼續這樣的小男孩弓型姿勢。「尿完了沒?」在阿灰背後的誠哥頭靠在他的肩膀上問著,阿灰點點頭。「有甩乾淨呴?」阿灰難為情的伸手到自己双腿間摸著自己的卵鳥,被燒了大半的陰毛觸感讓他更顯得尷尬,他甩甩自己有包皮的卵鳥,再小聲怯弱的回誠哥。他才從半空中被放下來,双腳踏實踩地。

小白按下停止錄影後,開心地蹭到誠哥身邊。「有拍到你想要的?」誠哥問,小白應著:「有啊。開心。」誠哥摸著小白的頭:「你真的很搞怪耶,竟然要拍這樣子的尿尿。」

「小白你真的好認真在拍SMART Live的影片喔——」阿良比著讚。

「當然,不然我今天幹嘛特別跑來。當然是多拍一點影片啊。一般的性愛一〇打炮,我們白家就會拍了,根本不需要特別來。那個,鬼睿火烤小鳥繼續啊⋯⋯」小白說話時,阿飛已經很主動的去到腿軟跪在地上的阿灰背後架著。小白的掌鏡相當精準,阿飛去架住阿灰的這個動作,他靈巧地抓到。SMART是一個將布爺很久以前跟朋友架設的SM俱樂部網站及論壇現代化的禁羈社交平台專用App,裏頭本來就可以放影片及直播,只是為了有更好的發展及盈利,不想讓SMART App變成龐大的軟體而獨立出來SMART Live,影片及直播的App。原本晝司白小白及白家眾是使用外國網站販售影片,既然自己有這樣的平台就不用給別人抽成,自己賺。本來就愛拍的小白現在更是手機不離身。

「鬼哥⋯⋯我剃,我剃,不要用燒的。」阿灰幾近求饒的說著。

「好啊。我人這麼好。你自己說用剃的,就給我乖乖剃。不要再給我玩有的沒的。」鬼睿抓著阿灰的頭髮,抓回原來的報紙之上。阿良遞來的電擊項圈,鬼睿就給阿灰戴在脖子上。就在阿灰以為只是普通的狗項圈時,他已經被最弱的強度電擊。鬼睿坐在皮沙發上,秀著遙控器:「先最弱的。如果你再給我搞怪,就不是現在的強度了。把毛剃光,我要你把脖子以下的體毛,通通剃光,我不要看到你身上我討厭的毛。腋毛、肚毛、陰毛、腿毛⋯⋯通通給我剃乾淨。喔對還有屁股毛,在你屄旁邊的毛也要剃乾淨。有沒有聽到?」

突然的電流來襲,讓阿灰感覺疼痛。已經不只是一隻狗戴的項圈給他羞辱,將成熟男性象徵的體毛全部剃除更是。眼淚不值錢,沒有人心疼,阿灰就忍著止著眼眶裏打轉的眼淚,再拿起刮鬍刀,好好將自己的剃毛在這些人面前,上演剃毛秀,自己剃自己。即使抬起手臂,拐著頭要剃腋毛是那麼彆扭,可是得剃。剃到肚毛時,剛剛燒燼的陰毛提醒著他,不剃毛想落跑的火烤小鳥刑。腿毛,雖然他沒有這麼茂密的男性腿毛,但仍然有些,刮鬍刀到了自己包腿刺青的小腿部位。上次剃腿毛是為了刺上這個殺氣十足的圖紋,這次剃腿毛卻是為了像螻蟻般苟且活下去。再怎麼不甘心不情願,還是得按著眼前飲酒作樂觀賞著他的鬼哥命令照做。

小白的手機仍架著攝影中,他的任何動作都逃不過科技錄影。耗費了不少時間,只是剃毛而已就把阿灰搞得汗流浹背。「⋯⋯鬼哥⋯⋯我剃好了。」

「確定?」放下酒杯的鬼睿原位看了看阿灰。「你自己檢查喔。等一下如果我檢查到你身上還有我不想看到的毛,就用燒的。」鬼睿的話,冷淡得嚇著阿灰檢查著自己剛剛剃過的部位,手臂身體中的腋部,肚臍下面的腹部,双腿之間的陰部。光溜溜的,只有些雜毛沒注意到了,阿灰檢查時都再剃了。拋棄式刮鬍刀又壞了一支,用了這麼多支,阿灰自覺應該乾淨得可以通過鬼睿的要求。他正打算開口請鬼睿檢查,鬼睿一臉不耐煩地飲了口酒才開口:「屄毛呢?你是忘了自己屄旁邊有毛啊?還是你完全忘了你有屄?」鬼睿拿起電擊項圈的遙控器,便嚇得阿灰頻頻求饒。

他要剃自己的會陰到肛門口(現在該稱屄口)的毛,阿灰自然是得彎著腰,努力的想要剃這個部位的毛髮,要剃乾淨還得小心翼翼擔心著刀片刮傷了那裏。「阿飛,去找鏡子,不然他剃不到自己的屄毛。」鬼睿命令著,阿飛便光著屁股經過阿灰,去找來了一面長條型的木框鏡,放置在地板上。阿灰双腳站在長型木鏡兩側地板,双腿彎曲蹲下,那個部位就映在鏡子上。有幾個男人認真看過自己的屁眼,有幾個男人仔細瞧過自己的肛門,有幾個男人觀賞過自己的屄口。這些阿灰此時此刻都看在自己眼裏。他從來也沒看過自己大便的屎孔,只有擦屁股時衛生紙經過的體驗,現在一把全新的拋棄式刮鬍刀,自己就要親手來剃安靜隱匿在双臀之間的屁眼肛毛。他手提著整副男人的卵鳥卵蛋,開著双腿,持在手上的刮鬍刀就要往自己屁眼附近毛髮剃去。鏡子中自己陌生的部位,現在要稱為女人的屄,要那裏光滑無毛。他在剃,双腿間鏡子裏出現著小白拿著誠哥手機錄影著。一個鏡位不能滿足小白的攝影慾望,兩台手機才能補足剃毛的鏡位需求。

這次阿灰沒等鬼睿要求,就自己檢查,摸一摸,確定沒有摸到毛,才敢向鬼睿說自己剃乾淨了。

他抬起頭看著鬼睿時,阿飛是跪在阿良面前,脖子上跟他一樣戴上了項圈,以前尊稱的老大現在像狗一樣的四肢著地。阿良扣上了狗鏈,十足地將阿飛不當人看,當成狗了。喝著酒的誠哥,站在窗邊驚呼著後院竟然有游泳池,他跟小白嚷著要去玩水。阿良笑著:「你們去後面游泳池吧。我去遛一下阿飛。等會後面見。」阿良牽著阿飛,阿灰親眼看見自己老大像狗一樣的,被人用狗鏈牽著,四肢著地的慢慢前行經過。阿灰看見阿飛的屁股上有一根狗尾巴搖晃著,他驚訝地看著他,視線就跟著他移動,直到阿飛消失。人怎麼可能有尾巴,他是人不是狗,為什麼會有尾巴?

誠哥跟小白牽著手,端著酒杯提著食物,往後院游泳池去。鬼睿走到阿灰旁邊,伸手摸著他的身體,猶如檢查。鬼睿的手伸向阿灰双腿之間時,他還有些難為情,想閃躲想閉腿。「腿張開——」鬼睿說。阿灰很快便感覺到鬼睿的手指頭在他的胯下臀間來回,在他的肛門屄口迴旋。

「鬼哥,我有剃乾淨⋯⋯」他心虛,擔心著自己真的沒剃乾淨,被鬼睿摸到一根雜毛。

「嗯。我知道。還算乾淨。」鬼睿收回自己的手,他的眼睛便注意到了手指頭上沾黏著剃除了毛髮。「我們去後院吧。游泳池邊有盥洗的地方,你去把身體沖一沖。」鬼睿說的話,阿灰完全照做,他已經不敢再想任何反抗的念頭。他徹底知道自己再怎樣都只是自找苦吃。

鬼睿坐在後院游泳池邊的躺椅上,看著阿灰站在盥洗區,拿著蓮蓬頭沖洗著腋部腹部腿部胯部。阿灰濕漉漉的走到鬼睿身邊。「鬼哥,我沖好了。」阿灰回報。站著抽菸的鬼睿瞧了瞧阿灰,也沒伸手檢查是否真的沖乾淨。

他端著的威士忌酒杯遞給阿灰:「要飲冇?」阿灰顫抖地伸手接過飲了口,便見著鬼睿從菸盒中抽了根遞給他。還了酒,接過菸。令阿灰意外的是鬼睿竟然幫他點菸,他都來不及說自己來。這口酒,這支菸,是他久違的享樂。能夠活著喝到酒還能抽到菸,根本是沒想過的。落入阿飛老大之手後,有一餐沒一餐的,被綁丟在一邊,有二手菸跟其他平常稱兄道弟的丟些吃剩的就好偷笑了,菸跟酒更是完全不可能的東西。他竟然分不清楚眼眶中的水是淚還是剛剛沖洗流進去的水。

「⋯⋯鬼哥⋯⋯多謝⋯⋯」阿灰說。

他們分坐在兩邊的躺椅上,鬼睿斟滿了酒杯,「出來的時候,我只拿了自己的杯子。你就跟我用同一個吧。要喝酒,自己拿起來喝。菸也是,要再抽自己拿。」阿灰不明白眼前這個下午到剛剛對他像鬼一般的男人,竟然說出讓他就甘心的話。「我是不管你到底做了什麼事,跟阿飛有怎樣的冤仇。反正你把命給我,我要你做什麼就做。我不喜歡不聽話的啦。你自己做好心理準備,接受調教訓練。有多羞恥多難熬,通通把你尊嚴給我丟到一邊。從我這裏畢業,我會放你自由,之後你要怎樣那是你的事。在這之前,只要乖乖聽話,不會有皮肉痛。知道沒有?」

「是——鬼哥——」阿灰心懷感激的回答著。鬼睿在他面前說的話,像是定心丸般。聽話,聽從鬼睿的命令,這是他在昏暗漆黑鬼魅之中,唯一生還的指引,求生繩在他面前,抓緊把握,就是通往生存。

恋男;野灰色——台客野性冒險 試連載

他,一個身上只剩一條四角平口褲、被五花大綁的男人。烈日當頭的他被丟在老大深山別墅莊園的前院水泥地上,正等著發落。鼻青臉腫滿身傷痕的他掙扎他蠕動,一切無濟於事,等著他的是未曉的未來。

不管他如何喊叫,站在院子入口鐵門處的兄弟們絲毫沒有理會他的意思,只是讓他在太陽底下曬著,靜候著時間緩慢過去。他們僅僅抽著菸喝著酒,七嘴八舌地四處張望抬槓著難得來一趟的祕密別墅。這裏是老大多年以前購買的,聽聞是拿來作為討論大事或玩樂使用,只是除了重要人士及幹部有機會踏入外,其他小角只有門外止步的份。

「喂——恁父欲飲水啦(你爸我要喝水啦)——」他向門口那些人喊著。他們不理,他就繼續鬼吼鬼叫著。

建築物的一樓大門被用力甩開。「吵死人,你恬恬啦(你閉嘴)——」汗水淋漓、裸著上半身全甲,虎背熊腰一條灰色棉褲的老大,手上正拿著啞鈴出來。凶狠的眼神盯了地上的他,再瞪著門口納涼休息的那群,沒多說就走進裏頭,門被甩得用力,磅的一聲。

他們推了跟他還算要好的去餵他喝水,然後繼續著他們的抬槓閒聊。「阿灰這次⋯⋯」

「老大請了鬼老二的意思,還不夠清楚嘛。鬼老二可是很恐怖的調教師。」他們講起了傳聞。

「鬼老二合意祖甫(喜歡男人)耶,呴呴。」開口的人瞄了遠遠在地上仰頭喝水的阿灰。

「給鬼老二幹過的人,卵鳥就再也不會硬了。就只是一團肉在那邊,只能做放尿。」

「這我知道。之前那個誰啊⋯⋯欠了很多錢的,還想賣掉他老婆的⋯⋯現在在當人妖陪酒的⋯在那個什麼禁⋯⋯那個字怎麼念,什麼玫瑰的⋯⋯」

「對對對,那個人就是老大丟給鬼老二調教的結果。」

「那間陪酒店裏,一堆都是鬼老二調教出來的人。」

「阿灰穿女裝陪酒。呴呴哈哈哈哈哈。」他們笑得東倒西歪,抽著菸的還嗆著了。他們的反應也的確正常。一個七尺大男人,身上有著大面積的刺青,左半甲外加包腿,一張嘴滿是菸垢檳榔垢的,他們很難想像。

他們大談關於他們聽聞的鬼老二流言蜚語,接近傍晚之時,一輛車停在門口附近,下來了兩個人。走在前面的一身輕便穿著,露著刺青手臂的T恤、卡其短褲,一双夾腳拖,挑染著異色頭髮,看起來是個三十出頭的男人。跟在後面的人拖著一個感覺有點沉重、深銀色的高級行李箱,他們的相處親密匪淺,並沒有大小、上下之別。

認出鬼睿的人嚷嚷著「鬼老二來了——」鬼老二,並不是真的是老大之下的二哥,而是結合胯下之物的謠言蜚語的稱呼。鬼睿一個眼神凶狠狠的讓他們降低音量,只敢在彼此耳畔細語碎念。

鬼睿帶著阿良,他的男友走進前院,滿身大汗的老大早已站在自宅門口等著。只穿著一條濕透了的白襠(/傳統白色開襠內褲)的老大跟底下的人揮揮手,要他們撤了。長條自動鐵門緩緩阻隔庭院与外界後,氣氛開始不一樣了。

「鬼哥。」老大說話裏帶著敬意,這讓在地上的阿灰覺得有些意外。「主人——」老大對著鬼睿身旁的阿良說著這個名詞更是讓他大感意外。

鬼睿站在他身邊,蹲了下去,撥弄他身上的麻繩。「怎麼綁得這麼醜?」

「底下的人隨便綁的⋯⋯」這個被阿良稱為阿飛的老大有些不好意思地說。

「阿飛,這個人你確定要讓他去禁羈玫瑰?幹嘛這麼麻煩,壞了大事,就拖去後山埋一埋就好了——」鬼睿提出了一個簡單解決的方法,他的冷淡讓阿灰緊張了起來,頻頻求饒。「我在外面的調教名聲変壞都是你搞的。BDSM,搞得我好像把BD丟掉只有SM一樣。」鬼睿說得很像真的要老大阿飛叫人將他拖去後山埋了,他緊張地拜託著鬼睿。

「鬼哥。救我。」阿灰努力地用頭磕在水泥地上的拜託請求著。

「半甲。嗯。包腿。」鬼睿檢查完看得到的刺青,他掐著阿灰的嘴,使他被迫張開嘴巴。「這張嘴這樣。」鬼睿接過阿良從行李箱內遞來的創傷剪,一刀俐落地剪開了阿灰身上僅剩的遮蔽物。鬼睿拍著阿灰双腿之間的陽具。「卵鳥還沒硬就這麼大隻⋯⋯我說阿飛啊,不要搞到這麼麻煩啦。」

「鬼哥,只要你救我,我這條命就是你的。鬼哥,求你。」

「要命?」鬼睿一把虎口拇指跟食指変將阿灰整副卵鳥卵蛋掐起。「那把卵鳥卵蛋切掉?」

鬼睿的這個動作讓一旁的阿飛不禁顫抖,他還不知道自己國中同學已經進化到要玩閹割了。站在鬼睿旁邊的阿良拍拍他的肩膀:「欸欸欸布爺你師父不是說他沒有允許前,你不能把刀動到人身上。他寄來的那箱書,你不是還沒看完。」

鬼睿嘆了一大口氣:「呴——我就不愛看書啊。」

「你瞧你。」阿良注意到了阿飛白襠內的異樣,一把抓起他的褲襠。「不是陽痿了,怎麼光聽到『閹割』就有反應了。」阿良的語氣口吻、行為舉止,就跟鬼睿如出一轍,畢竟阿良能成為主人的角色也是鬼睿培養訓練的。

鬼睿跟阿飛雖然國中時代很麻吉,只是分別上了不同的高中職,人生也開始不同,於是漸行漸遠。阿飛高中輟學後,便混入幫派,逞兇鬥狠、吃喝嫖賭樣樣都來,不到三十歲便感覺自己力不從心。看醫生治療、迷信偏方,情況是愈來愈糟糕,晨勃最後也離他而去。為了不要在床上應該大展雄風之際,頹靡不振、敗陣而退,以前偏好女色的他只能轉移注意力,專心在自己的幫派、勢力、事業之上。以為自己從此与性絕緣,卻在接觸SM之後,開啟了另一個世界。在身分階級地位落差之下,他反而觸發了自己潛藏的性慾与性能力。他開始當起奴隸。躲在網路上找女王是一回事,實際上找得到女王又是另外一回事。久了,他便發現找男主調教,相對於女王來說輕鬆許多,興頭來了,他就在男男SM網路聊天室裏約。礙於自己的真實身分,要能在氣勢上壓得住自己的主人更是稀少。會遇到阿良完全是緣分,註定的。阿良那次上聊天室,完全抱著打發時間,所以取暱稱時,直覺的將自己冠了主姓的名字鬼阿良鍵入登進,「鬼」字引發了阿飛的注意,才開始攀談。阿良那時候已經有了不少主人的經驗,但大多都是練在鬼家的人身上,外面的人比較少。而阿飛劈頭就是說他想要氣勢能夠蓋過自己的主人。很多事情都是試了才知道。他們約調時,阿良還特意找了鬼睿一半的時候來,避免自己出問題,真的壓不住。原本很順暢的調教,倒是因為鬼睿的出現,這兩個國中就認識的麻吉,將現場変成了同學會。只是一個人全裸被吊在空中,一個穿著整齊坐著。

知道自己從前的好兄弟,竟然是SM圈的重要角色,而且還是少數玩得相當重口的主人,當然也會想要試試。在鬼睿的引導之下,阿飛真的是愈玩愈重,甚至是想要加入所謂的鬼家。鬼睿沒有收阿飛為奴,玩玩是可以,只是不想要讓他叫自己主人,乾脆讓男友阿良收他當奴,反正阿良也調教過這麼多人了,是該有一個固奴在身邊了。這座深山別墅莊園,完全就是阿飛為了滿足自己的私慾而購買的,除了談事情方便外,有一個私密虐玩的空間。後院游泳池旁邊,一個大型狗籠,手下其他人以為是老大想要養狗先買來放的,卻沒有人知道那座狗籠,關的那條狗就是阿飛老大自己。

有些慾望,可以實踐在自己身上的,阿飛都讓主人阿良及鬼睿玩在自己身上。不能在自己身上的,他就拿來用在那些欠債的、犯了錯的小弟。禁羈玫瑰這間酒店,就是這樣誕生的。

「阿飛,你自己不敢玩的就挖洞給別人跳,滿厲害的嘛。」鬼睿笑說,然後伸出手,掰開阿灰的屁股肉,手指頭活生生地插入,試探屁眼鬆緊程度。屁眼從來都只有排便用的阿灰,自然是感覺異物進入,痛苦的哇哇叫。

「鬼哥,不要玩我屁眼⋯⋯拜託⋯⋯」

「你不是命要給我了,玩這樣一下就不行?」鬼睿的指頭插入到底。「以後這邊就不是你的屁眼了。阿飛,這邊以後要叫什麼?」

「屄。膣屄(tsi-bai/雞掰)啦。」阿飛回答得直接,但他很快便感覺到了主人的手指頭隔著內褲往自己後庭頂著。

「你這邊是什麼?哼?」阿良的手指頭帶著濕透的內褲布料進入。

「膣屄。予主人幹兮膣屄(讓主人幹的屄)。」

阿灰目睹平常高高在上的老大,嚴肅威武的男人,現在跟他一樣,屁眼被人用手進入,還講著自己平常大便用的屁眼是膣屄。膣屄是女人的性器官,怎麼會在男人身上,說自己的屁眼是膣屄,還說著是給主人幹的。阿灰「啊」了一聲,因為鬼睿的手指頭在他屁股裏點到了一塊讓他感覺不舒服又奇怪的地方。他想掙脫想要像大便一樣,將鬼睿的手指頭排出體內,但卻無濟於事,只是讓自己感到疼痛而已。

「欸,以後這邊要叫什麼?」鬼睿在問阿灰。答案剛剛阿飛老大已經說過了,只是要他親口說出來自己的屁眼不再叫屁眼。「不說話啊?你剛剛說我救你,這條命就是我的。看起來你的話不算話嘛。」鬼睿的手指頭從阿灰的屁眼裏抽出來,帶著穢物,他一把抹上阿灰的臉,便去一旁住宅門口邊的澆花用的水龍頭開水洗手。「阿飛,這樣你確定要給他去當小姐?我覺得太麻煩了。把你的小弟叫回來。真的去後山埋一埋最快了。」

阿飛看了看主人阿良,他點頭,所以阿飛便進去拿手機,撥號打出。這個舉動,讓阿灰嚇得拚命求饒。「以後我沒有屁眼了,只有膣屄⋯⋯只有膣屄。那邊是膣屄。」逼自己說出這樣的話,眼睛裏的男兒淚是湧現了。

洗了手的鬼睿要關水龍頭時,阿良接過塑膠水管,便要阿飛到一邊去,脫掉內褲,準備洗澡。水柱無情噴灑在阿飛身體上,他就在他們面前,大方地洗起澡來。這樣的沖洗儀式,每次鬼睿跟阿良大駕光臨時,都要上演一次,光天化日毫無掩蔽之下洗澡,羞恥心蕩然無存。無恥就沒有什麼尊不尊嚴,之後是當人當狗,完全讓主人決定,自己無法為自己做決定,他最開心最爽快。

濕漉漉的身體,還沒找毛巾擦乾,門鈴聲響起,老大經過阿灰,他才真的確認自己老大的陰部光溜無毛。如果不是龜頭那邊有銀亮亮的PA,還真如未到青春期的男孩一樣。阿灰從不知道大哥把自己的成熟男性特徵給剃了,龜頭還戴了個環。

往門口,光屁股走去的阿飛,走到一半才想到自己身無蔽物,要回頭去找毛巾或褲子,立刻就看到了阿良一個哼聲「直接去就好了,沒什麼好遮的」,他就知道不能拿東西遮掩了。他有點緊張,不知道是誰在門外。他的手一下遮住下體一下又放開,來來回回的。「手放下來——那團肉有什麼好遮的。」主人說話,他知道用手擋住,是不對的。這一切都在阿灰眼底,他不知道現在到底是什麼世界。

大門旁的小門,阿飛老大膽怯地伸手開門。他內心念著千萬不要是自己的手下,他側著身體,好讓鐵門擋住他的下半身。他並不想讓他們知道自己現在已經做完全身雷射除毛,脖子以下可以光溜帶勁。之前他去美容中心雷射時,在樓下等待的小弟們大家以為那家是有在做黑的,老大其實是去嫖妓,但阿飛是真的去做除毛,把自己的腋毛肚毛陰毛肛毛腿毛等等雷射得一乾二凈。現在的阿飛身上只剩下偶而長出的零星稀疏、要貼近才能見的細毛。

電鈴又再想了一次,客人不耐完全在聲響中透露。「也太慢了吧。」開了個小縫,聽到聲音,阿飛便知道了來者何人。是晝司白小白。与阿飛比起來,小白真是脣紅齒白。他沒什麼耐性地,將手上提著的食物遞給男友拎著,便徑行進入,要直往鬼睿走。掌摑了阿飛的裸臀,像是表達自己的不爽。

阿飛是認識小白跟他男友誠哥的,因為鬼睿跟阿良的關係,他也見過幾次小白。畢竟鬼睿是擠身在主三家行列之中,另外兩家的首腦人物也自然是有機會認識,甚至接受白家或黑家的指點跟調教,他們帶給他的震撼,實在太強烈太刺激了。誠哥是小白剛交往不到三個月的男朋友,雖然有見過,只是不熟而已。人高馬大魁武壯碩的誠哥,阿飛站在他身邊都略顯矮小。

小白走到了鬼睿旁邊,低頭看著地上的阿灰。「這是你這次調教的對象啊。」他左右觀看,「嗯看起來有點難喔。」小白仔細瞧著赤裸被繩子亂綁的阿灰,他像是跟鬼睿心有靈犀似的。

「阿飛啊,自己的慾望要自己去實踐喔——」鬼睿說著,鬼魅似地笑著。「挖洞給別人跳,看著別人實踐自己的慾望,不覺得不過癮嘛——」

阿良從阿飛双腿間抓起他的整副卵鳥卵葩,要他双腿夾緊,正面看來就像是沒有男性生殖器官的男人。「阿飛啊,你自己夾起來也可以去禁羈玫瑰陪酒啊。」主人的動作讓阿飛有點難為情。

提著他們的晚餐的誠哥,「趁著吃啦——」小白勾著誠哥的手,「我們先進去吃了,阿飛,看你是要當陪酒的少爺還是小姐,自己高興自己選啊。」

他們坐在客廳,大快朵頤。阿飛這座別墅莊園所有人成了在場的東道奴,負責招待著諸位主人。自從被老大俘虜的阿灰,已經餓了數日,不知道什麼叫吃飽。「你慢慢爬進來,我會給你吃的」,鬼睿在進去前,這麼跟阿灰說。自然地會引發阿灰人類最基本的求生意志。雖然身體被捆綁著,但在繩師鬼睿眼中,他知道繩子綁成這樣,阿灰要像蟲般蹭進蠕動,還是可以的。阿灰以為自己可以這樣的爬進客廳就能夠得到食物,但卻不是他所想的。他的確得到了食物,鬼睿準備了一個裝滿飯菜的盤子給他,放在他面前,可是鬼睿卻沒有要解開他的意思,鬼睿要他只能跪著,趴在地上嚥食。這樣的姿勢,讓阿飛突然蹦出了「他的手要是沒有往後背,根本就是一隻狗啊!」把人比做狗,這句話著實刺進了阿灰內心。縱然心有不甘,眼有淚光,滿身恥辱,但能活下去,這一點能耐還是有的。吃飽有體力,才能想著如何逃跑。

「欸阿灰,過來,這隻雞腿給你。」鬼睿拎著說話。鬼睿說話的模樣,彷彿真的把他當狗了。「還不過來啊?」鬼睿的催促,卻讓阿灰這個大男人像是要哭出來般,竟然得像狗一樣向人乞討食物。

「啊——好想念被黑哥訓練成狗的那些日子啊——」阿飛老大竟然說出了這種話。

「鬼睿啊,你還是不要學黑行訓練狗的那個樣子,不像啦。」小白說著還邊比著。

「喂——你敢這樣說我。」鬼睿有些不滿的說。「人家是訓犬區,你是性犬區。」鬼睿吐完小白後,發出啾啾的逗弄犬狗聲音,「還不過來啊?」鬼睿盯著阿灰,要他趕快狗爬過來。阿灰眼睛濕濕的,只能低頭緩慢的移動膝蓋。他終於狗爬到鬼睿面前,迎來的是鬼睿提高手,雞腿在他頭之上,他只能像隻乞食的狗般,伸長脖子又努力抬直身體。

「黑行要不要來啊?」小白突然問。

「黑哥要來嗎?」阿飛說得興奮。「真是太榮幸了,可以讓主三家三位大大一塊出現在這——」

逗弄阿灰狗食之間,鬼睿飲了口酒:「小白你不是不喜歡黑行,幹嘛問他要不要來?」

「我只是想要炫耀一下男朋友而已。黑行還沒見過誠哥啊。他有軍犬,我可是有淫獸。」他邊說邊蹭著自己旁邊的誠哥。

他們飯飽後便要酒足。阿飛全裸陪酒,替諸位主人斟酒。在他們喝酒之際,他們讓阿灰站在攤開的報紙之上,給了他刮鬍刀跟刮鬍泡沫,要他上演剃毛秀助興。即便眼前就有一個赤裸沒穿衣褲的阿飛老大,光溜溜滑嫩嫩沒有陰毛的胯下展露在他面前,但要一個男人站在這麼多双眼睛前,拿著刮鬍刀,低頭將自己陰部上的毛髮剃掉剃光,還是有那麼些的不正常。這是他這麼多日以來,双手双腳自由,沒有被繩子綁住的時候,而且又剛吃飽,正有體力。

長長的陰毛卡在拋棄式刮鬍刀刀片間,刀開始不夠力了。在這些人酒酣喧嘩,注意力不在自己身上之際,阿灰默默漸漸地往門口移動,在關鍵時刻,轉身開門,拔腿就跑。

他才衝,鬼睿一把就扯著他的頭髮,一臂就勾住脖子。「你是怎樣?你以為沒人注意你啊?幹——給你自由,就在那邊変鬼変怪⋯⋯」阿飛接過位置換手,「賴打予我。」鬼睿伸手向阿良要了打火機。「要你用刮鬍刀剃毛不要,那我用燒的。我是很久沒有火烤小鳥了。」鬼睿一點,火就燒起陰毛,阿灰双腿間的男性象徵。「懶得剃早說啊,用燒的也可以。」鬼睿用起火來,相當得心應手,不就燒陰毛嘛。所謂的歸卵葩火,大家平常也就是這樣說,卻很少人真的下面起火的。

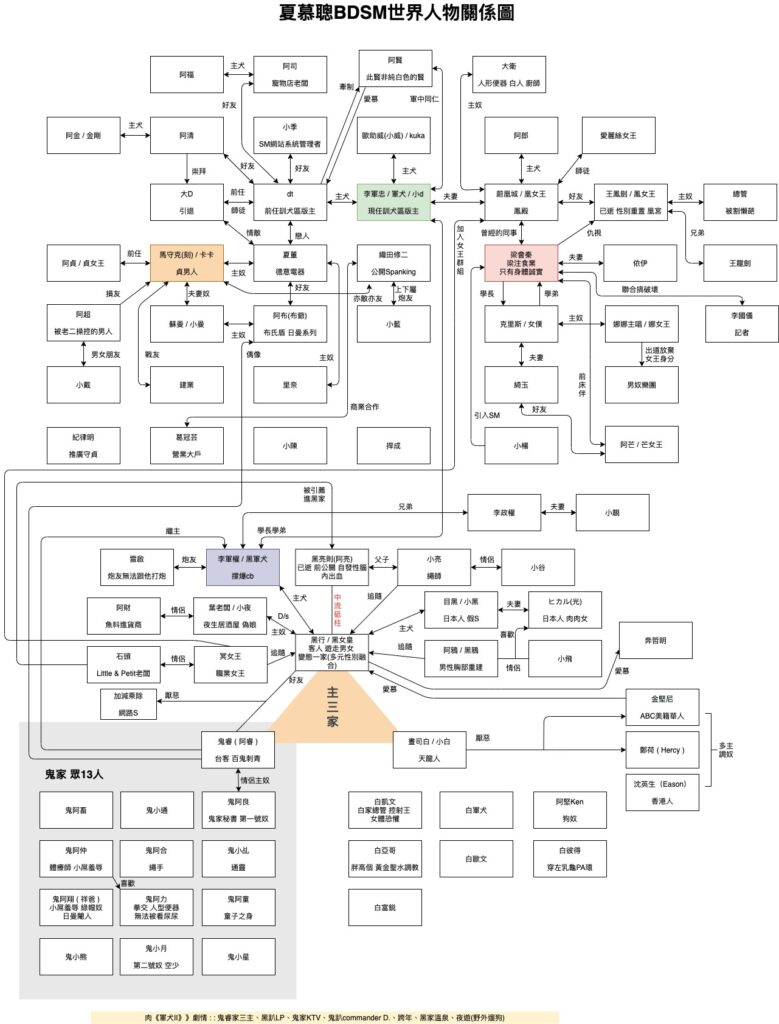

晏然整理的夏慕聰BDSM世界人物關係圖

連載完結:〈一号男人的老公〉到《恋男:純白色》

如果這部在十幾年前,我二十代三十代的時候寫,我應該會成全誠賢配。

由2020.12.29——2021.6.28,誠然篇与賢能篇,連載共17回,五萬餘字的篇幅。我以緩慢恣意的書寫速度前進,也如預期的長度,結束連載。2020年把自己逼得很緊的每月日更連載白書《軍犬♀》,10月結束後,繼續著賤書《貞女人》跟灰書〈軍犬X:龍哥X阿忠〉後,我突然想要放慢動作。畢竟快連載有快連載的好,慢連載也有慢連載的好,我就放掉了賤書跟灰書。寫了一篇demo name名叫〈一号男人的老公〉的後,要將之拉長為中長篇小說,我就想起了自己在黑書《軍犬》之前的一個系列作品《恋男》,已經很多年沒有推出新的顏色了(上一次是2014年僅一回的火紅色),不如就把這部放在這個系列裏。青春記憶這詞對我來說是白色的,我很快就決定了這部要叫什麼白色。青春無敵美好而單純,就叫「純白色」吧。

網路連載小說的時代已經來到了篇名超像輕小說書名,字超多很長,所以在論壇連載的地方,我就依舊維持著demo name,自己的部落格等才用純白色。在論壇為了避免沉下去,每回我都在該回內找適當句子當作回名,好讓使用者有機會點到,進而留言讓它浮出來,但效果好像不如預期。哈哈哈哈,我自己是很懶得取回名,很多事情都是要試過才會知道的。

至於引進肉書《軍犬2》裏的主三家,確切原因跟起始,我已經想不起來了。現在只記得我要用「恋男」寫黑白灰三色,各引進主三家的一個主人,用以擴充世界跟設定,好將來接軌假書《軍犬3》。基於這樣,純白色便讓晝司白小白登場。如果將來(我是說如果)《恋男:純白色》有日出版的話,我會補上「白盡篇」講阿誠如何走到小白身邊,用以連接假書《軍犬3》裏,阿誠成為母狗調教団眾家主人之一的「銀」色,同時也是黑行与軍犬鏡像對位的晝司白与淫獸的位置。

其實到現在,我也不確定自己會不會再回到「出版」(就是會不會再出新書),總之《恋男:純白色》的連載跟出版,一定會有「版本差異」,因為我超喜歡做這件事情。有出版的話,再來告訴大家了。下一個登場的應該是《恋男;野灰色——台客野性冒險》,沒意外的話……哈,世事難料啊。

很多年以前的日劇《同窗會》,當年的我實在不知道怎麼講,編劇為什麼不讓風馬跟阿中在一塊。很多年以後,現在的我好像有點點明白。

恋男:純白色 -17 愛閃耀了愛 ——連載最終回——

如果我們不曾相遇,我們就不會是同學,也不會是老公跟老婆。

如果我們沒有重遇,我們就不會發生肉體關係,也不會同居,像從前般籃球場上揮灑汗水再回家。

他像犯了錯的小孩般,只會低頭什麼話也不回,連一聲對不起也不肯開口。

是吧,大概是覺得自己又沒錯沒做什麼,為什麼要道歉說對不起。

「你慢慢收拾。你收好,再跟我說一聲。我開車送你去新家。」我無奈地說,

「不要玩這種默默離開的遊戲。我先去抽根菸。」

又是黑夜,讓人無所適從的黑,黑得可怕。太陽為什麼要下山,不能就掛著,永遠永遠永遠的永日嗎?

鄰居家燈亮的稀稀落落,時間還早吧,但身心卻感覺現在宛如半夜。

一根接著一根,他要收拾多久隨他,我不想結束夜煙飄渺。

如果不是阿賢打斷,這盒剩下兩三根的菸,應該也一併被我消滅。

他的呼喚,我不急不趕,安靜的將手上的菸抽盡,緩慢的將抽盡的菸捻熄。

捻了菸,才移動到室內,阿賢坐在客廳沙發上等著我。我們沒有眼神交會,我便取了鎖匙。

「阿誠⋯⋯不要這樣⋯⋯」他拉住我的手腕。「阿誠⋯⋯」我想甩開卻被緊緊握著。

眼淚沒有這麼廉價,不要再為這個男人流一滴淚,完全不值得。青春一次就夠了。

他見我想甩開,便整個人撲了上來,双手抱住我。「⋯⋯阿賢⋯⋯」我慢慢地開口。

我想掙脫卻無濟於事。「阿賢⋯⋯」他嘴巴靠了上來便吻了我。吻不再珍貴。

吻就跟其他男人,陌生的、熟悉的、愛過的、不愛的,不珍貴就不特別了。

我推開了他。「阿賢,我們想的⋯要的是不一樣的。從頭到尾都是不一樣的。」

「阿誠,看到你這樣,我也不好受。但⋯⋯你一直都會是我的好哥們,好麻吉⋯⋯」

「我要的,就不是這樣。」不能永遠擁有,不如從未擁有。

「你要的,不是我要的,我也給不起⋯⋯」

「那還有什麼好說的。」

「你有想過我的需求嗎?」他的口氣一轉,由弱変強。他用双手挑釁地推了我。

「我沒有嗎?」我反推。下一秒,我們已經在地上扭打在一塊。

當他的拳頭揮來,我想要回給他時,我的腦袋裏閃過著我已經從陽剛父權二元世界逃脫了,

我不需要複製暴力,我僅僅是挨了他一拳後,把他推離,好讓自己能夠脫離他的壓制。

他對我的反應,有些訝異,他以為他會像我一樣,在臉上被我揍一拳。

他大字躺在另一邊,似笑似哭,哭笑不得,百感交集,無法自已。

「阿誠⋯⋯你真的⋯⋯很愛我⋯⋯」他哽咽地說著。

我努力地扶著牆坐起:「哭屁啊。」我摸著受他一拳的臉,揉著觸摸檢查著是否有傷有流血。

「⋯⋯因為⋯⋯我無法⋯⋯回應你的愛啊⋯⋯」

我忍不住大笑:「最好是。你的身體可誠實呢。」我意有所指,話中有話。

經過這些日子,幹了這麼多次,我可是非常掌握著他的身體,怎麼幹可以幹到他無手射精泉湧潮噴。

他被戳中,從哽咽的口氣変成大笑,狂笑不已,又到哭笑不得。

「⋯⋯我畢竟是男人⋯⋯你口中的異男⋯⋯男人是幹人的,不是被幹的。」

我冷冷地笑著他口中的話,誰說男人總是要擔任幹人的角色,多的是喜歡被幹的男人。

他對我的反應感到意外,覺得我竟然不認同他說的話。他坐起身,讓我直覺的有防衛之心。

「我有幹人的慾望——我不會永遠只想被幹⋯⋯雖然被你幹很舒服——」

忽然間我們突然非常有默契地放聲大笑,用力地笑著,笑到眼淚都出來了。

他靠近我,我知道那是熟悉的阿賢,我熟悉的阿賢。他用手撫摸著被他揍過的臉頰。

「⋯⋯對不起⋯⋯阿誠。對不起。」他滿懷誠意地說,我的手貼在他的手背。

我就當這句對不起,是在說不該暴力對我。我就當那句對不起,是在說不能用愛回我。

「阿賢⋯⋯想幹人⋯想當一,可以說的。我沒有這麼絕對⋯⋯」

我說,我知道我在說謊,我知道我在企圖挽回,我知道我在螳螂擋車。「你從來沒說⋯⋯」

他抓著後腦勺:「不知道怎麼說⋯⋯」他聳聳肩。

「等到我跟⋯⋯我現在的女友⋯⋯我才知道我喜歡當男人,當進入人的那個。」

他注意到我眼神,「我喜歡幹人的角色。」我推了他:「想當一号也不講。」

「就跟你上床,就⋯⋯就習慣啦⋯⋯」看他有點難為情,捉弄他的小邪惡就上來了。

「我知道啦,你跟我上床,就是想要腿開開被幹啦——」

他推了我,「是我讓你。我要是想爭,你未必能夠一直當一。」

「喔,是這樣啊。」我不以為然。「當然。我要是不讓你,你當然是當〇被幹的份。」

「最好是啦。最好是你讓我。你能不能當一,我都很懷疑咧。」

「我當然可以當一啊。不然你以為我小孩怎麼來的——」

「不要囉唆嘴炮,能不能當一,上過床才知道。」嗯我到底是挖洞給他跳還給自己跳⋯⋯

「這樣感覺很像分手炮。」

「所以你心裏也覺得我們算交往。」我指。「不然怎麼算得上分手炮。」

我已經不想追問我們到底算不算、有沒有、是不是交往了,已經不再重要了。

有花堪折直須折,有愛堪做直須做,有炮堪打直須打,

有菊堪爆直須爆,有處堪破直須破,有肛堪肛直須肛。

男人是性的動物。性是驅使動力的引擎,吻是點燃性慾的開始。

一〇是男人与男人性角色的符號,主動与被動的簡單區別。

當我交出主控權,成為被動,便在一与〇之間游移。

阿賢當一,便由他主導一切,激吻還滿有一回事,与他擁吻,就像是照鏡子般,我与我的激吻。

他成為了另外一個我,他完完全全拷貝複製了我所有性行為的模式,動作節奏速度激情無一不像。

我們滾在床上時,只剩下身上的兩條白襠。他的白襠內褲是我網購買給我們兩個人的。

我的双腿胯間早已興奮腫脹搭起白色帳篷。我躺著,我挺腰,正等著在我双腿間的阿賢色情地褪去。

他脫下我的白襠,讓我赤身裸體在他底下,我張開了双腿,讓他恣意進攻我的禁區。

我像新婚夜晚等待老公破處的丈夫,等他的嘴到了我的卵蛋下方,

我竟回想著自己上次大便是什麼時候,是在家裏廁所吧,我排便完有洗屁股,

啊做愛前要讓阿賢進入,啊,我沒有浣腸沒有徹底的洗屁股洗乾淨。

双腿胯間,穿著內褲外褲一整天,也就悶了這麼長的時間⋯⋯想著我就沒有一點做愛的亢奮。

他的嘴沒有繼續往肛門口前進就停下來。他的手指頭抹了潤滑劑就要進攻我的屁眼。

緊張沒有放鬆,便讓括約肌更緊繃了。他的指甲已經刮到我,這傢伙還真是不溫柔。

他的指頭突破障礙進入,屁眼肌肉的撐開,像是釋放了曾經自己練習的記憶。

很久很久以前在我們都衝過了聯考的枷鎖,奔向自由,我好想好想跟阿賢在一起,

為了讓我們的第一次能夠得到傳說中的男男肛交歡愉,我自己害羞膽怯地去買了KY。

從架上拿起到櫃檯結帳,這短短一小段路,卻走得心驚膽顫,是不是有人看我買了這個東西,

為了遮掩,我多拿了好多其他的東西,好讓這條KY不那麼明顯。

他的手指頭跟當時我自己進入我自己的手指頭,彷彿由屁眼開啟了一條時光隧道。

他的第二根手指頭粗魯進入時,我已經皺起眉頭,双腿就已經開始想要反射動作的踢腿。

如果不是努力壓制自己身體的反應,腿早就踹到他臉上,踢飛他了。

這個猴急的傢伙,窸窸窣窣的,聽聲音是在脱內褲,找保險套,大概也是知道〇沒清還是戴套比較好。

趁著他在準備,我也趕緊幫自己擴肛。阿賢才用了兩根手指頭,是想要我肛裂喔。

第一次要當〇,我連自己屁股的緊實度都有些訝異,可惡這麼緊的屁股,要當一的不是我。

人生最可惜的不就是不能自己幹自己,自己當〇又當一。要勉強自己吃下三根手指頭真是太困難了。

嗚,我等會咬棉被好了,忍痛接受阿賢那根小自己一些些的大屌。

只是他背著我的戴套時間也太久了,是擔心我屁眼太緊讓我多點時間嘛,

我只好忍不住去詢問他。「⋯⋯我⋯⋯嗯⋯⋯你直接來好了⋯⋯MAN貨是不怕痛的——」

他抓著頭,搔癢著,不說話。他正面面對我時,我才知道了他的尷尬。

他双腿之間的傢伙,呈現著微勃,半軟不硬的狀態。我笑了笑便將沾有潤滑劑的手握了上去,

幫忙搓硬他的陰莖,在他的大屌直起時,讓他自己戴套。但套子才上去就軟了。

我努力忍住此刻想大笑的念頭,畢竟一般男人在這時候軟屌被嘲笑,自尊心可是很受傷的。

尤其又是一号軟軟〇号硬硬。兩個赤裸男人,双腿間的性器官證明了彼此原本的號碼。

要當一卻軟屌的阿賢撲上了我,「還是你幹我吧⋯⋯」

我翻到他身上:「你確定?Switch後,我是不會再Switch的喔——」

他點點頭,我的手已經探入他的双腿之間,指腹揉著他的屁眼,熟門熟路的就揉開他的菊花,

一根指頭插入,他就已經興奮的用力夾緊我的雄腰。

我微笑著摸起他双腿之間因為我的插入而充血的陰莖。我從龜頭磨到根部,再撫摸著整根直屌。

當一,我真的是太熟練了。在親吻撫摸之間,兩根指頭已經帶著潤滑液進入他體內,直頂著他的P點。

以往我都會幫他擴肛到三指或四指才會進入,但是今夜我想要在兩指幅時就幹入。我要他痛要他記得。

他知道我今晚特別快就戴了套子,碩大龜頭撐開他的屁眼括約肌,就直挺挺幹了進去。

他哀嚎了聲,扭著自己上半身,甩動著因為跟我在一起而健壯的胸肌,緊縮著結實起來的明顯的腹肌。

我沒有直接抽送,而是讓他抬著双腿,讓我的粗大硬屌靜靜在他屁眼裏,

讓他感受著一根男人的屌在他體內,龜頭就頂著前列腺,讓他飽滿充實飢渴慾望。

「你怎麼不動?」阿賢仰望問著我。「讓你感覺被塞滿啊——」

很多双性恋男人在女友、老婆面前已經當一當很久了,在外面遇到男人時總是想當〇只想被幹。

我想阿賢應該是這類的男人,面對男性時,只會想著要當〇要被幹,不會特別想要硬屌幹人。

「以後沒有人滿足你的屁股,想要讓你感覺身體被充滿,讓你記得⋯⋯」我緩緩說。

「為什麼沒有?以後我們都不會再打炮運動了嗎?」他問,他吻我。

「阿賢⋯⋯我值得你珍惜我。」我幾乎要哽咽地說。

難道他覺得一〇打炮性愛,就跟從前或現在我們去一趟籃球場打一場籃球般,運動運動。

我值得你珍惜我,這樣的話,彷彿從前也曾經有人對我說過。我記憶裏浮現著小白的身影,是他嘛⋯⋯

是他曾經對我說過他值得我珍惜他⋯⋯

「⋯⋯對不起⋯⋯」對不起啊,是在說無法珍惜眼前的人嘛⋯⋯

是的。太容易擁有的,未必會珍惜。都要等要失去了,才知道要珍惜。

太晚了,都太晚了。阿賢不該這樣對我,而我也未曾試著要去珍惜小白⋯⋯

狂抽猛送,早知曉阿賢的身體構造,我的每一次進入都能頂到他的點,他的陽具早噴了精潮了噴。

男人要是P點高潮就可以來個好幾次,無論有沒有射精,就是可以一直接受著頂P點,高潮衝浪。

這一場性愛,彷彿是離別前總複習般,各個姿勢都要來一次。

從把床鋪弄得濕遍後,轉移陣地,到客廳到沙發,甚至是陽台沒做過的地方,

全身赤裸在半公開地點,暴露地做愛,我都要他體驗。我幹著他往陽台移動,

如果不是開紗門,他完全沒有意識到是要往外移動,他有些遲疑,

但頂著他屁股的我就抓著他的屁股往外到陽台繼續幹著。

甚至是鄰居先生的意外撞見,我也是陽具插在他的屁股裏,兩人若無其事汗水淋漓的前後抽著菸。

如果不是跟鄰居家有點距離、陽台有擋牆,他一定看得到我跟阿賢下半身緊緊貼合。

還好陽台上有放著菸盒跟打火機,才能瞬間假裝出來抽菸。鄰居先生一進去,我們便忍不住大笑。

「阿誠,你也太持久了吧。這樣還沒軟。」他伸手摸著我的根部。「感覺你更硬耶。」

「呵呵,你還敢說,你要不要看一下牆壁。上面都是你的洨跟水。你還真淫蕩。」

「還不是你,把我変成這麼淫蕩。」他說完竟然還敢用屁眼夾我的硬屌。

看來括約肌還滿有力的,可以再多幹個幾回。今夜沒有把阿賢的括約肌幹到無力鬆弛,

我就枉費是一個一号男同性恋。

菸抽完,我便抬起他的双腿,用著反火車便當,拖男孩尿尿姿勢,帶他進屋內。

他双腿之間被幹硬了的陰莖晃啊晃的,甩啊甩的噴著。

「這樣真的很像在幫你把尿耶——」我故意的在鏡子前多幹了他一會。

怎麼可以幹這麼久,怎麼可以做這麼長,我也不知道。

我只知道這一炮結束,也許我們會像大一時那樣很久不會再有聯絡,

也許我們還會像同居時般,也許,也許沒有也許。

我們赤裸大字躺在地板上揮汗如雨喘息吁吁,享受著有如年輕時打了一整個下午的全場籃球般。

他勉強撐起身體,我問:「你要幹嘛?」他努力用双腿站起:「尿尿啦。」

「還尿啊,你都已經噴成這樣了,膀胱裏還有尿⋯⋯」還沒說完,他就已經倒在我胸膛上。

我大笑著:「腿軟了呴——幹到你腿軟,明天走路鐵腿,腿合不起來——」

我們注意到時間時,已經半夜了。心情複雜的我,還沒射,抓起他的大腿,對準幹開的屁眼又幹入。

「媽啊,我屁眼已經很痛了,你還可以喔——阿誠你是不是有偷吃威而鋼——」

「我不需要吃藥啦。」我需要的是愛啊。是愛讓我勇敢又堅強。

青春單純近乎愚蠢,成熟穩重是為智慧。

夜照亮了夜,痛戰勝了痛,而愛閃耀了愛。

——連載完結——